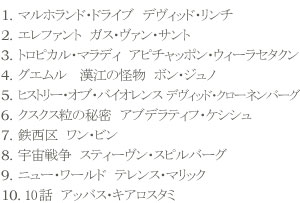

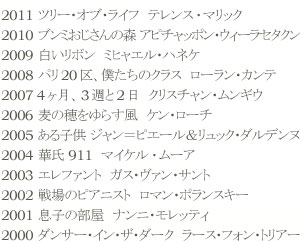

二十数年前、『ベティ・ブルー』は、日本中の若者、ことに女性の間で熱狂的に受け入れられました。今回のリバイバルでは小さなミニシアターでひっそりと上映されているのが信じられないほど。普段映画はハリウッドものしか見ない友人まで「今まで観た映画の中で一番好き、大好き!」と興奮していました。テキーラ・ラピド、ランプの赤い布、妊娠検査薬、裸にエプロン、1週間ぶっとおしのセックス…まだ二十代前半だった私たちは色んなことを真似したものです。男の人はどうか知りませんが、女たちは思ったものです、目ん玉えぐりとるぐらい、あんな激しい一途な恋がしてみたい!と。(*写真:神戸市中央区元町商店街四丁目元町映画館前の看板)

今回久しぶりに『ベティ・ブルー』を劇場で観て驚いたのは、以前とはまったく違って見えたという点だ。かつては私の興味のほとんどがベティに注がれ、ベティもまたスクリーン上で輝いていた。しかしながら今回はそれが違った。ベティがよく見えないのだ。最初から最後まで、どこかぼんやりとしていて実体を持たない幽霊のような存在なのだ。ゾルグについたり離れたりしながら寄り添う、浮遊する魂とでも言おうか。あんなに激しく自分を表現しているのに。そうして映画が進むにつれ、私の中でゾルグとベティはどんどん混ざり合い、一つになってしまった。つまり、昔は主人公は明らかにベティであったのが、映画の前半ではそれがゾルグとなり、最後にはゾルグもベティも一つの存在となってしまったのだ。ベティなど最初からいなかったのかもしれない。これは何もオカルト的な話やデヴィット・リンチ的な世界のことを言っているのではない。ベティはちゃんとそこに存在する生きている人間として描かれているし、「ベティ幽霊説」などという示唆はみじんもない、念のため。

個人的にこう感じたことへの説明が欲しくて、そして、監督や原作者の意図するところを知りたくて方々調査した結果、私は驚くべき(いや、むしろ、やはりと言うべきか)インタビューを見つけた。それは原作者であり脚本を担当したフィリップ・ジアンのインタビュー記事。彼はその中でこう答えている:

私自身、自分が描いているのは二人の人物なのかどうか、よくわからないままこの作品を書いていた。私の頭の中にあったのは、(べティ・ブルーに描かれている人物とは、二人ではなく)女性的な部分と男性的な部分を持つ一人の人物であるということ。(“Philippe Djian vs Betty Blue” zenbulletsより翻訳)

また他のインタビューでは「ノートにただひたすら何かを書き綴っていくが、それ以上は何も望まない。書くという行為そのものが彼にとってすべて。そんな一人の少年について描きたかった」とも述べている。

そう、原作者もベティとゾルグは一つであるという意識で書いていたのだ。そんな作り手の意図に25年目にしてようやく気付くことができたのは、自分が少なからずの体験を重ねて歳をとったせいかもしれないし、小さな劇場の最前列で何物にも邪魔されずに集中できたからということもあったからかもしれない。

ベティとゾルグは一見、それぞれが目指すものが違っていたが故に、そのすれ違いがベティを狂気へと追い込んだと解釈されがちである。しかし、それは違うのだ。二人はずっと一つだったのだ。ベティの精神錯乱もずっとずっと前から始まっていたことなのだろう。そして切に救いを求め続けた相手と出会うべくして出会ったのだ。そのような意味で、ラストでゾルグが選んだ行為は二人が完全に一つのものとなるためには必然だったのだろう。

勝手なことばかり書きましたが、こんな魂がひりひりするようなストレートな恋愛映画は滅多にございません!どうか皆様、特に女性の方々、この機会に是非とも大きなスクリーンで観てください。神戸では

元町映画館にて8月17日まで上映しています!

「ベティ・ブルー 愛と激情の日々」

(原題 “37°2 le matin”、英題 “Betty Blue”)

製作:1986年 フランス

監督:ジャン=ジャック・ベネックス

原作・脚本:フィリップ・ジアン

出演:ベアトリス・ダル、ジャン=ユーグ・アングラード

2012/08/01 14:13 |

category : 映画レビュー |

コメント (0)